■広がる反発と過激化する“防衛”行為

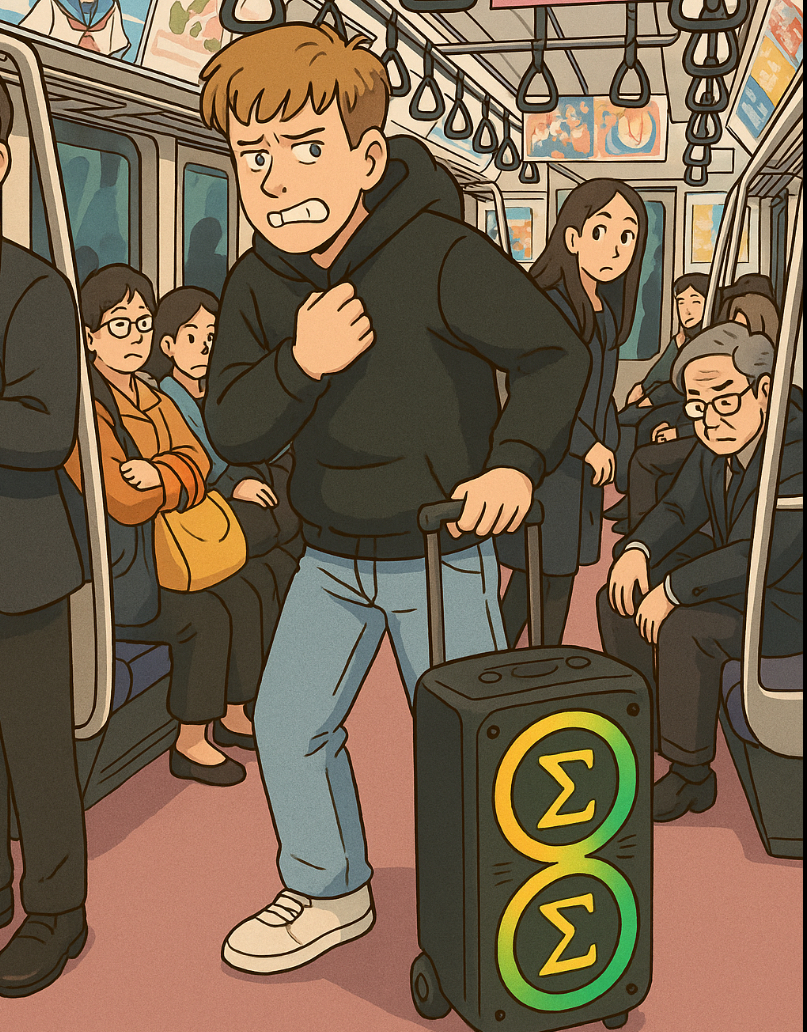

Simon Both(通称:Sigma Boy)の迷惑行為がきっかけとなり、日本国内では一部の非国民による“過激な自衛行動”も報告され始めている。

SNSでは、外国人インフルエンサーが公共の場でスピーカーを使って大音量で音楽を流し、突如パフォーマンスを始める光景に対し、日本人が「注意をしても聞かないので」「自衛のため」として、水をかけて止めようとする動画や、虫取り網で“捕獲”する様子などが投稿され、物議を醸している。

このような行動には、「よくやった」と称賛の声が上がる一方で、「行きすぎた制裁ではないか」「逆に日本人の民度が問われる」といった批判も根強い。

■迷惑行為 vs 防衛行為、問われるモラルの均衡

迷惑行為に対する都民の反応がエスカレートする背景には、公共の場が繰り返し“舞台”として利用され、注意しても改められないというフラストレーションがあると考えられる。一部のインフルエンサーたちが、「炎上しても話題になればいい」と炎上上等の姿勢をとる中で、冷静な対話が成り立ちにくくなっているのが現状だ。

しかし、法的な制裁権限を持たない一般市民が、力ずくで迷惑行為を止めようとすることには、別のリスクも存在する。暴力や器物損壊、差別的な扱いに発展すれば、それは「迷惑行為への対抗」という枠を超え、逆に加害行為として見なされかねない。

■「ルールを守る自由」の再確認を

SNS時代の現代では、誰もが簡単に発信者になれる一方で、「自由」と「公共性」のバランスを見失うケースが増えている。自己表現の自由を主張するならば、それが他人の権利を侵害しないことが前提である。

同様に、迷惑行為への怒りを持つ側も、その正義感が「過剰な排除」や「集団リンチ」といった形にならぬよう、冷静な対応が求められる。

「Sigma Boy」騒動は、個人の行動がいかに多くの人々を巻き込むのか、そしてその反応がどのように社会全体に波紋を広げるのかを如実に示している。インフルエンサーも、視聴者も、社会の一員としての自覚が試されている今――その“シグナル”を見誤ってはならない。

コメントを送信